中新社銀川2月19日電 題:《番漢合時掌中珠》,破解西夏文的密鑰

——專訪寧夏回族自治區博物館副研究館員馬洋

中新社記者 楊迪

西夏文創製之後,為方便識讀,陸續分門別類編製了20餘種字典,1190年由西夏文字學家骨勒茂才編纂的字典《番漢合時掌中珠》便是其中之一。作為西夏文和漢字相互表音釋義的一本辭典,《番漢合時掌中珠》為西夏番人與漢人相互學習對方的語言和文字提供便利,並成為西夏學研究的重要資料。西夏文字與漢字有何異同?《番漢合時掌中珠》中有哪些內容?為何說它見證了民族交流融合?近日,中新社“東西問”專訪寧夏回族自治區博物館副研究館員馬洋,對此作答。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:西夏文字如何創製而成?在創製過程中是否對漢字有所借鑒?與漢字相比,西夏文又有何特點?

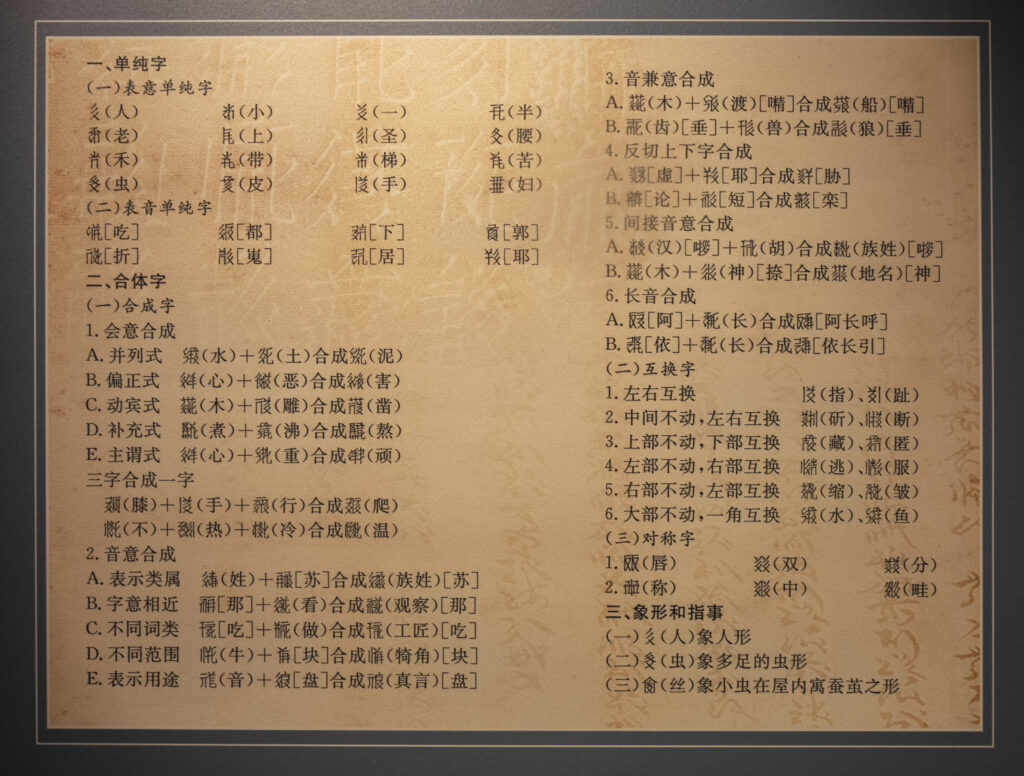

馬洋:西夏文字由西夏大臣野利仁榮主持創製,借鑒和模仿了漢字的基本造字模式。

在筆畫運用上,西夏文字借鑒了漢字的點、橫、竪、撇、捺、拐、提等,其中點、橫、竪、撇的筆畫變化不大,區別細微。西夏文中的撇,雖與漢字的撇形態相近,但很少單獨使用,多是組合使用。西夏文中拐、提的筆畫運用則變化更多,區別更大,比漢字中的鈎、提更多,看起來更複雜。

在字體結構上,西夏文亦借鑒了漢字的上下、左右等結構,相近的筆畫和相同的字體結構使西夏字與漢字十分形似。

在此基礎上,西夏字在造字方法上還借鑒了漢字的會意法,如西夏文字中表達“泥”的字,由左右兩部分組成,左半部為西夏文字中“水”的左半部,右半部為西夏文字中的“土”,兩者組合即為“泥”。還有一些字採用音譯合成法,如表示姓氏“蘇”的西夏文字,其左半部為西夏文字“姓”的左半部,右半部為西夏文字“蘇”的右半部,將其組合而成。

西夏字雖與漢字形似,但仍有其自身特點,如筆畫繁多、曲筆婉轉、結構複雜、文字飽滿、組合出更多新部首等。

中新社記者:作為西夏文—漢字互譯字典,《番漢合時掌中珠》包含哪些內容?應如何使用?

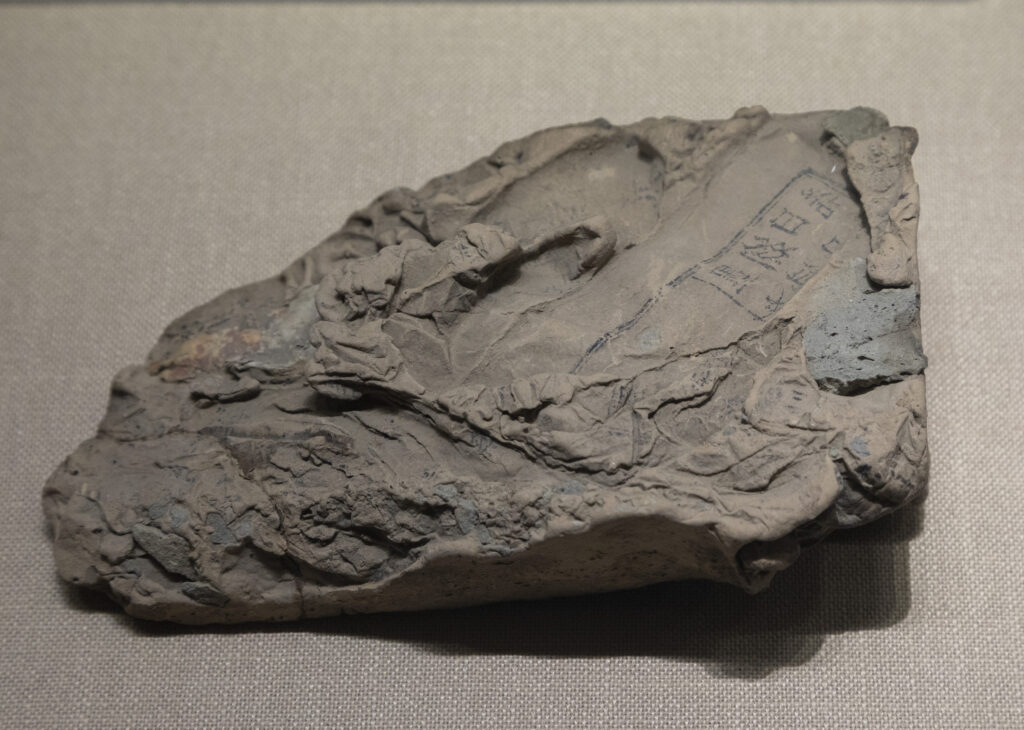

馬洋:《番漢合時掌中珠》為夏漢雙解詞語集,俄藏西夏文文獻經整理拼合出甲、乙、丙三種,皆木刻,蝴蝶裝,其中甲種本共37頁,第7頁有“此掌中珠者三十七面內更新添十句”,可知其為增補本。

全書以天、地、人分類,每類又分上、中、下三品,將800餘條日常生活用語分為九類,分別是天體上(天乾等8條)、天相中(日月星辰等158條)、天變下(天體變化等28條);地體上(大地等5條)、地相中(山川河海等10條)、地用下(礦物、植物、動物等156條);人體上(君子、小人等8條)、人相中(人體器官等40條)、人事下(人事活動及用品等410條)。

《番漢合時掌中珠》中每條詞語都由四項組成,中間兩項字體稍大,分別為西夏文和漢文,二者意義相同。左右靠外兩列皆為註音字,第一列(靠右列)以漢字注相鄰西夏字的讀音,第四列(靠左列)以西夏字注相鄰漢字的讀音。這種夏漢雙解的形式,在西夏語的解讀中發揮了重要作用。

中新社記者:為何說《番漢合時掌中珠》見證了中華民族的交往交流交融?

馬洋:編纂形式上,《番漢合時掌中珠》採用兩種語言、文字四項對照的方法,為漢族和黨項族人提供了自學對方語言的雙語教科書,搭建起了民族間交往交流的橋梁。這種特殊的編纂體例,使懂西夏文不懂漢文的番人,既可以學習漢字的寫法,也能學到漢字的讀音;反之,不懂西夏文的漢人,亦可通過同樣的方法學習西夏文的寫法及讀音。

編纂內容上,《番漢合時掌中珠》表現出與中原文化的深度趨同。全書以天地人分類,“天”部不僅包括古代天文學中的十二星宮,以及青龍、白虎、朱雀、玄武,還包括日月星辰、四季變化、氣候變換、天干地支等,其內容與中原地區所用詞語基本一致。“地”部記錄了大地山河、寶藏礦產、植物花卉、五榖雜糧、野獸家禽等,所用詞語亦與漢語相同,其中有“四海”“江河”,而西夏屬於內陸地區,不臨海洋,折射出西夏人的大中國觀。“人”部包括人體器官、人事生活等,其中有儒家文化的“五常六藝”。此外,《番漢合時掌中珠》中“聖人”“聖典”“聖道”中的“聖”字借自漢語。凡此種種,全方位、多角度地展現了番、漢民族間的親密關係,也反映出西夏與中原文化的密切交往。

中新社記者:《番漢合時掌中珠》為何被喻為打開西夏學研究大門的“金鑰匙”?西夏文的破譯、解讀對西夏學研究有何推動作用?

馬洋:13世紀初,西夏被蒙古所滅,黨項族逐漸融於漢族及其他民族中,其文字也逐漸成為無人可識的“死文字”。1908年至1909年,隨著以科茲洛夫為首的俄國考察隊從黑水城掘走大量珍貴西夏文文獻,俄羅斯漢學家伊鳳閣從中發現了《番漢合時掌中珠》這部西夏文、漢文對譯的文獻,並向學界公佈。因《番漢合時掌中珠》屬於雙語對照、既釋義又標音的詞語集,便成為打開西夏文獻寶庫的“金鑰匙”,亦是認識西夏社會及名物的重要資料。

對於西夏學研究來說,破解西夏文主要有四個作用。第一,補充西夏文識讀的後備人才,加快西夏學人才隊伍建設,助推西夏學科發展速度;第二,補充大量新的西夏文史料,包括西夏文物及文獻中的史料,全面、系統還原西夏社會歷史;第三,修正以往漢文西夏史料中的疏誤,亦可解決西夏文文獻翻譯錯誤的問題;第四,考證漢文史料中語焉不詳的問題,亦可與漢文史料互證,解決歷史研究中的疑難問題,提昇西夏學研究的深度和高度。(完)

來源中新社