作者:任智

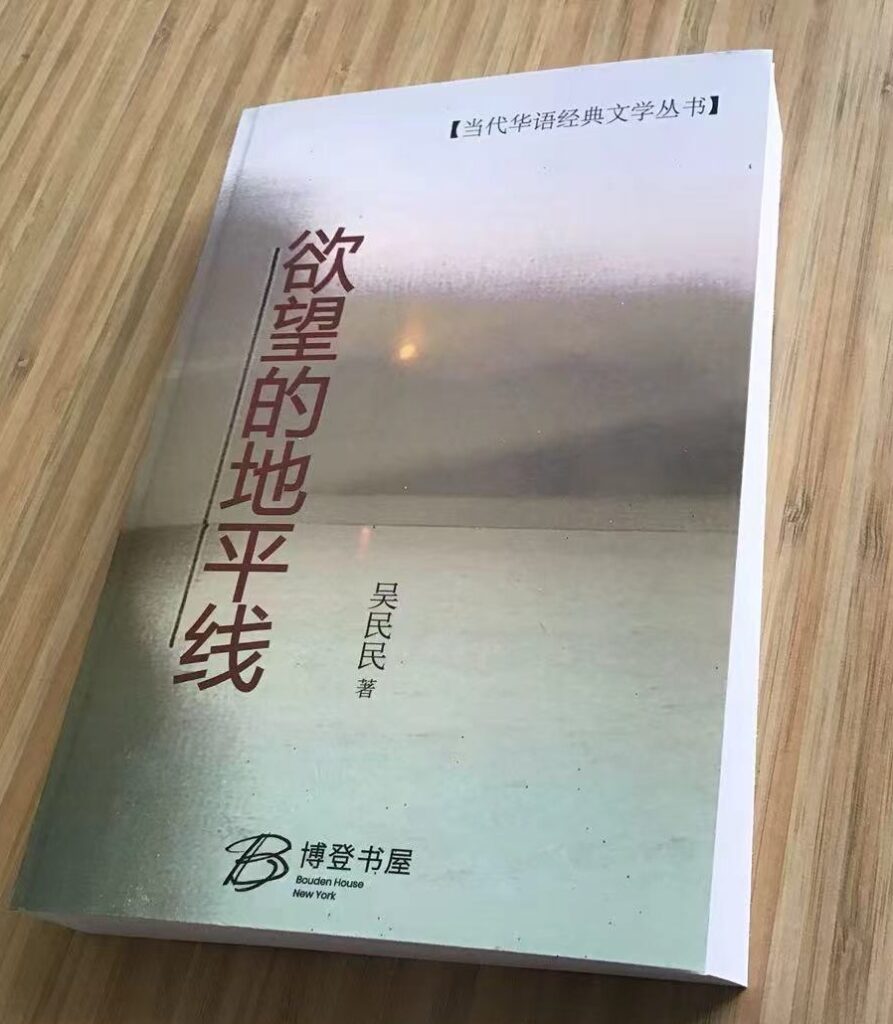

在當代中日文學版圖上,吳民民與水上勉是兩位截然不同卻又有某些共通關懷的小說家。吳民民,出生於中國上海,留學日本早稻田大學並長期旅居日本。他既是報告文學作家也是小說家,善於書寫跨國背景下的小人物命運。《欲望的地平線》(2008年)是他的代表性長篇小說之一,故事橫跨中日兩地,以一位身世坎坷的絕色女子梅月的人生經歷為主線,描繪了祖孫兩代母女的悲劇人生。作品深刻細膩地展示出現代社會中人性之貪婪與欲望如何被點燃,進而扭曲並扼殺人性。水上勉則是日本昭和時代的重要作家,曾少年出家當過禪寺侍者,後活躍於20世紀中葉至晚期的文壇。他1961年以《雁之寺》獲直木獎,之後又創作了《越前竹人形》《金澤的雪》《良寬》等作品,多部被改編為電影或舞臺劇。水上勉的小說以關注社會底層小人物著稱,尤其擅長描寫女性命運,並以融匯日本傳統美感的抒情筆調(人稱“水上調”)獨樹一幟。這兩位作家分屬不同文化語境與時代:吳民民身處世紀之交的中日跨文化場域,水上勉立足戰後日本的本土社會。然而,他們都聚焦於邊緣人物的悲劇命運,對人性與社會進行深刻拷問。本文擬從宗教性與社會性兩個維度比較吳民民《欲望的地平線》與水上勉數部小說(《雁之寺》《越前竹人形》《金澤的雪》《良寬》)的異同,重點探討兩位作家筆下被邊緣化的小人物(如妓女、工人、破落貴族、逃犯等)的書寫,以及兩者在文體風格與人物構造上的差異。通過比較,可以更清晰地理解兩位作家如何在悲劇意識與人性探索上各展所長,並為文學注入怎樣的意義。

宗教性維度的差異與共通

宗教性在兩位作家的作品中扮演著重要卻不同的角色。水上勉由於幼年在禪寺生活的經歷,其創作深受佛教思想影響。他的作品中直接出現宗教場域與人物:《雁之寺》的故事就發生在京都郊外的孤峰庵,一座清幽的寺院。小說中的住持北見慈海雖身披袈裟,卻是貪淫虛偽的僧人,整日沉溺女色並殘酷虐待孤苦無依的小沙彌慈念。寺廟本應是清淨之地,慈海的墮落反映出宗教背離教義的人性陰暗面,具有強烈的諷喻意味。最終,無法忍受羞辱的慈念手舉屠刀將這位師父弑殺,隨後遠走他鄉、不知所終。這一情節充滿宿命悲劇色彩:佛門淨地釀成血腥報應,仿佛因果迴圈般昭示著惡行招致惡果。值得注意的是,促使慈念舉刀的深層動機在於扭曲的“戀母情結”——他一直將寄居寺中的麗子視作母親,而眼見慈海霸佔這位自己心目中的“聖母”且麗子一度對他誘引,慈念在巨大的心理衝擊下奮起反抗。這一帶有佛教意味的因果報應與深具弗洛伊德意味的潛意識欲望交織,使作品兼具宗教寓言與人性悲劇的雙重意蘊。

相較而言,吳民民在《欲望的地平線》中並未直接描寫出家人或宗教場景,但其作品同樣蘊含著對宿命和超越性問題的思考。小說中的人物梅月身處20世紀後期的中日社會旋渦中,她和上一代女性都經歷了常人難以承受的苦難與屈辱。雖然文本未必明言佛教思想,但兩代人相似的悲劇命運很容易令人聯想到一種宿命論:仿佛命運的業報在家族中代際相傳,上一代女性的遭遇(可能包括戰爭創傷、貧困淪落等)投射到下一代身上,形成宿命般的迴圈。這種代際悲劇帶有濃厚的宿命色彩,隱隱呼應東方文化中“因果報應”“報應不爽”的觀念。此外,吳民民筆下人物在極端境遇中對救贖的渴求,也體現了一種近乎宗教性的探索。面對貪欲橫流的社會,梅月一生中的轉折和沉浮是否有一種更高層面的意義?小說通過展示欲望之害來拷問人性的墮落和救贖的可能。佛教認為“欲望乃萬惡之源”,水上勉作品中的悲劇恰源自肉欲與執念(如慈海之淫欲導致毀滅),而吳民民小說題名即點出“欲望”二字,其對人性貪婪的描繪同樣暗合了這一東方智慧:過盛的欲望只會引向毀滅。可以說,兩位作家在宗教性維度上的共通點在於對欲望的警醒與對因果宿命的體認——前者通過寺院悲劇直觀展現因欲生災,後者以紅顏多舛的命運隱喻宿命報應。

然而二者在宗教性的表達上也存在明顯差異。水上勉直接借助佛教意象和禪宗思想來構築作品的精神底色。他不但鍾情於描寫寺廟生活(如《雁之寺》),還撰寫了歷史題材的禪僧傳記小說如《一休》《良寬》,塑造真正以出世修行追求解脫的宗教人物。這些作品獲得穀崎潤一郎獎、每日藝術獎等榮譽,足見水上勉對宗教主題之投入及文學成就。在他的小說中,經常可見佛教的宿命感與無常觀,人物命運往往如草木枯榮、四季輪回一般帶著不可違逆的悲涼。例如,他在散文中寫道:“在陰暗處有一塊不起眼的石頭,翻開,地下一樣有生物……它們在歌唱,在盼著春天”。這富有禪意的比喻體現了他對生命處境的洞察:即便在幽暗的角落,小小生靈也懷抱希望等待春天。這樣的意象投射到小說中,就是對身處黑暗命運的底層人物寄予惻隱與期盼的一種宗教情懷——既悲憫眾生之苦(慈悲心),又隱含對轉機的期待。從敘事態度上看,水上勉往往以一種近乎旁觀的克制筆觸來處理悲劇,既不過度渲染也不直接說教,而是“以慈悲心而觀眾生之疾苦”,讓悲劇氛圍自然而生。這種筆法本身就帶有東方宗教的冷靜與慈悲。反觀吳民民,他的宗教性更多體現在精神內核而非具體形象上。《欲望的地平線》中沒有和尚或寺廟,但貫穿始終的是對人性善惡的拷問和靈魂救贖的思索。當人性之善被貪欲吞噬殆盡時,是否還有拯救的可能?吳民民並未給出現成答案,卻通過梅月等人的遭遇展示出現代社會如同信仰真空——傳統的宗教道德約束已經式微,資本和肉欲成為新“偶像”。在這樣的環境中,人物往往找不到精神寄託,只能隨波逐流甚至沉淪。這種對於信仰缺失的焦慮,本身就是一種現代的“宗教性”表現:對超越現實苦難的意義感到迷惘與追尋。簡言之,水上勉的宗教性更外顯具體,有寺院、僧人和佛理融入敘事,而吳民民的宗教性是內隱的,通過悲劇迴圈和對欲望的審視來觸及宿命與救贖的母題。

社會性維度的邊緣人物書寫

無論宗教色彩如何,兩位作家的創作立足點都深深紮根於社會底層,對被邊緣化的小人物傾注了極大同情與關注。在社會性層面,他們都揭示了時代和社會對個人命運的塑造與毀滅力量,同時在具體描寫上又各有側重。

水上勉的作品幾乎是一幅戰後日本社會底層眾生相。他本人出身貧苦,又曾做過和尚侍者,這種人生體驗使他對社會底層人士有著天然的理解與憐憫。他筆下充滿了底層女性和社會邊緣人的形象。例如,《越前竹人形》(又譯《越前竹偶》)中塑造了玉枝這樣一位淪落風塵的女性。玉枝本是一個美麗如竹靈般的女子,卻做過年長男人的情婦和妓女。在故事中,竹工藝師喜助因為在玉枝身上看到了亡母的影子,竟將父親生前相好的妓女玉枝娶回家,待她如同母親一般奉養。這樣一段畸形又絕望的情感關係,將兩個社會邊緣人——一個是孤獨怪癖的竹匠,一個是備受歧視的妓女——緊緊聯繫在一起。水上勉極富勇氣地描寫了他們的悲劇:玉枝最終慘遭奸商崎山的侮辱而懷孕,在經歷欺騙和苦痛後含恨離世,喜助亦絕望自縊身亡。這結局展示了社會惡勢力對弱者的殘害(無良商人代表著金錢與欲望的壓迫),同時也刻畫了弱者在絕境中的毀滅性選擇。類似地,在《雁之寺》中,麗子是一位32歲的風塵女子,作為畫家情人寄人籬下,又在寺院中被迫周旋於老住持和少年小沙彌之間,其處境同樣令人扼腕。麗子雖非正式妓女,但以情婦身份出現,實為社會所不容的邊緣女性;她渴望依附宗教尋得安身之所,卻反遭欲望與暴力的擺佈。這些女性形象延續了日本文學中“青樓哀女”的傳統,又融入了作者對底層女性悲劇命運的現代反思。水上勉以細膩筆觸展現她們的尊嚴和不幸,寄寓了深刻的同情和憤懣:同情的是她們身為弱者的無奈,憤懣的是社會道德的虛偽與惡人橫行無忌。

除了女性,水上勉也描繪了其他小人物的悲劇,如孤兒棄兒、殘破的家庭等。《雁之寺》中的慈念原是女乞丐的遺孤,被養父母無力撫養而送入寺院。這樣的身世讓慈念從一開始就被社會拋棄,只能在佛門寄寓生存。他代表著無依無靠的流浪兒形象,呼應著戰後大量戰 orphan or abandoned children 的社會現實。再如破落貴族或武家後裔也是水上勉關注的對象之一:他晚年的小說《良寬》寫江戶時代大儒良寬出家的故事,良寬本人是武士家庭出身卻選擇遁入空門,某種程度上體現出對傳統武士貴族沒落的書寫。同樣《金澤的雪》據推測也包含對舊時代金澤城下武家、貴族後裔在新社會中境遇的描述(雖本篇未深入展開,但金澤作為傳統文化之都,其舊家族在現代的凋敝可能是主題之一)。由此可見,水上勉對社會邊緣人群的描繪是多樣的,既有赤貧者、妓女,也涉及失勢的貴族階層和遊蕩他鄉的逃亡者等。不論人物身份如何變化,其共同點在於都被時代的巨輪碾壓,在社會底層掙扎求存。作者通過這些角色,批判了社會的不公與冷漠,揭露了權勢者的罪惡(如寺廟中偽善的僧人、商場上無良的奸商),同時也折射出那個時代日本社會轉型期的陣痛。

吳民民的《欲望的地平線》同樣把目光投向了社會邊緣的小人物,但其側重點和表現手法與水上勉有所不同。首先,吳民民描繪的底層人物處在當代中日交織的社會環境下,這些人物不僅要面對本土社會的壓迫,還要在跨文化的夾縫中求生。小說主人公梅月及其上一代女性所處的時代,從二戰後一直跨越至21世紀初,包括中國的社會轉型和日本的經濟繁榮與泡沫破滅時期。在這樣的背景下,我們可以推想作品涉及的人物類型非常豐富:有在戰亂和政治運動中淪為弱者的女性(比如可能暗含慰安婦或戰後被拋棄的妓女形象)、有為生活所迫出賣身體或勞力的底層勞動者(如城市裏的工廠女工或偷渡到日本的非法勞工)、也可能有背井離鄉的逃犯式人物(例如捲入犯罪或走投無路而逃亡海外的中國人)。這些角色雖未必一一在小說中具象出現,但從梅月一生“坎坷”的經歷及家族兩代慘劇可以窺見一斑:梅月之美貌與苦難交織,她也許曾被有權勢者玩弄、被貧窮所逼賣身,甚至可能與黑社會、地下生存有關聯(吳民民另一作品《世紀末的挽鐘》即涉及中日美菲黑幫奪寶,刻畫了各色亡命之徒的貪欲)。可以肯定的是,《欲望的地平線》著力呈現了現代都市和跨國環境中底層人物的悲劇。這些人物包括被物質欲望裹挾的男女(為了金錢不擇手段者,與被迫出賣尊嚴者),也包括時代洪流下失落的一代。吳民民尤其關注女性命運:祖孫兩代皆為女性的設定意味著他要揭示女性如何在父權制和資本欲望交織的社會中反復成為犧牲品。從梅月身上,我們可能看到一個在男性和社會貪欲投射下支離破碎的人生:她的美貌使她成為欲望的載體,他人的貪婪和佔有欲令她飽受創傷;而她自己在苦難中或許也一度以色相或欺騙求生(這從小說題目“欲望”即可推斷),最終難逃悲劇收場。吳民民對這類邊緣女性的描寫,與水上勉的哀憐底層女性有異曲同工之妙,都表現出深切的悲憫。然而,吳民民筆下的社會環境更為當代和多元:除了性別壓迫,還有階級剝削、跨國移民的身份困境,甚至東方人與西方世界碰撞的巨大落差。這些都使得他筆下小人物的悲劇帶上一層全球化時代的社會批判意味。換言之,水上勉筆下的悲劇更多發生在封閉的日本鄉土社會內部(寺院、村鎮、老城),而吳民民的悲劇則橫跨國界,昭示出現代資本和欲望帝國版圖下人性的失落。

儘管背景不同,兩位作家在社會性維度上的共同之處在於:強烈的底層關懷和對社會不公的批判。他們都選擇了妓女、棄兒、窮人、沒落者、逃亡者這些“小人物”作為書寫對象,透過個人的不幸映射出更廣闊的社會圖景。在這些作品中,個人命運從來不是孤立的巧合,而是與時代潮流和社會結構緊密相連。水上勉通過細緻的地方風俗描寫和人情冷暖,揭露傳統社會中的腐敗與偽善(例如和尚的墮落、商人的貪婪),同時也歌頌了底層人物在絕境中的某種尊嚴與純真(如慈念對“母親”般的情感執著、喜助對玉枝近乎聖潔的愛)。吳民民則通過跨國視野揭示當代社會新的矛盾:貧富懸殊、道德失範以及人在異鄉的漂泊無依。當中國的社會轉型遇上日本的資本社會,梅月這樣的小人物被碾壓得更加無力。她的悲劇既是個人的不幸,也是兩個社會交匯處底層群體的普遍寫照。總的來說,在社會性維度上,兩位作家都以悲天憫人的情懷關注著被遺忘的角落:一個在昭和日本的廟宇與鄉野中,為乞兒和妓女立傳;一個在全球化時代的中日之間,為流落他鄉、飽受欲望漩渦折磨的靈魂發聲。

文體風格與敘述視角差異

除了題材和主題,兩位作家在文體風格和敘述視角上也展現出迥然不同的藝術個性。這些差異部分源於中日文學傳統和個人經歷,部分則服務於他們各自作品的內容需要。

敘述結構與視角方面,吳民民的《欲望的地平線》屬於典型的家族敘事與跨國敘事融合的結構。小說涵蓋祖孫兩代人的故事,時間跨度長,空間維度跨越中國與日本,這決定了作品必須採用全知全能式的第三人稱敘述來梳理紛繁的情節。吳民民以旁觀者的視角遊走於不同時空,既講述上一代人在特定歷史背景下(比如戰亂年代或社會動盪時期)的遭遇,又描繪下一代在現代都市中的沉浮。這種多線索、多地點的敘事考驗著作家的掌控力,但也使小說具有史詩般的廣度。可以想見,文本可能在中國的鄉土與都市、日本的異國社會之間來回切換,透過不同角色的命運交織呈現出家族歷史的宏大畫卷。在視角運用上,吳民民或許交替採用人物視角與全知視角:當聚焦梅月個人內心時,敘述可能深入其心理活動,帶有一定的主觀色彩;而在交待時代背景或描摹社會風貌時,則切換為上帝視角進行客觀陳述。這種視角靈活性使他得以既描繪個人的細微情感,又展現群體的命運走向。在文體上,吳民民的語言風格可能偏向紀實性與戲劇性兼備——這與他撰寫報告文學和從事影視編導工作的背景有關。他的文字敘事應該是流暢而富有畫面感的,注重情節張力和戲劇衝突的打造。同時,他也不乏對人物心理和環境細節的刻畫,力圖使讀者“身臨其境”地感受人物所處的時代洪流。例如,在寫到人物面對誘惑或苦難的瞬間時,他可能會展開細膩的心理描寫;而涉及歷史事件或社會場景時,又會有大段寫實性的場景描繪。這種風格使《欲望的地平線》具備了一種通俗易讀的深刻:情節起伏吸引讀者,但底蘊又是對人性和社會的嚴肅思考。

反觀水上勉,他的敘事更傾向於私小說式的內斂與地方敘事的專注。所謂“私小說”,是日本文學中特有的以自我經歷和內心為素材、往往採用第一人稱或密閉視角的小說形式。水上勉雖未必直接以第一人稱敘述這些故事,但他常常將敘事視角緊貼主人公的所見所感,以一種近距離卻隱含作者身影的方式展開故事。例如,《雁之寺》的故事基本隨慈念的經歷推進,我們看到的是小和尚眼中的寺院冷暖和人心善惡;作者雖用第三人稱敘事,但大量篇幅描寫慈念的感受和觀察,讓讀者仿佛與慈念一道經歷恐懼、屈辱和絕望。這種貼近人物內心的視角處理,讓作品帶上幾分半自傳或見證色彩——正如慈念出身貧寒寄人籬下的遭遇,其實投射了水上勉幼年賣身為寺院侍者的個人經歷。這種將自身生命體驗融入虛構人物的做法,正是私小說精神的體現:作家借小人物之眼,傾注自己的生命記憶與情感體驗,使小說呈現出真切的自我表達意味。此外,水上勉的故事背景通常局限在特定地方,一座廟、一處村莊或一座古城,如《越前竹人形》就完全集中在福井縣越前地區的竹林鄉野,《金澤的雪》大抵鎖定在石川縣金澤市的老城街巷。這種地方風土描寫使作品具有濃郁的地域色彩:讀者可以清晰地感受到越前竹林的幽篁竹影、金澤冬日的大雪紛飛、京都寺廟的鐘聲與飛雁圖。這些細節描寫不僅營造出詩意的氛圍,也為人物活動提供了真實的社會文化場域。通過地方性,水上勉巧妙地將個人悲劇鑲嵌在日本傳統社會的紋理中,增加了故事的厚度和可信度。文體上,水上勉的語言以樸素見長,同時蘊含抒情韻味。他很少採用大起大落的情節和誇張的修辭,而是以不動聲色的筆調緩緩道出故事,讓壓抑的情感在字裏行間逐漸累積,從而在結局時迸發出強烈的悲劇震撼。這種風格在前文提到的“水上調”中有所體現——質樸、哀婉、富有節制卻餘味悠長。相較之下,吳民民的文筆可能更明快直接一些,他所處的時代和讀者群也決定了需要以較現代、大眾化的敘事來吸引注意。因此,在吳民民的小說裏,我們或許能讀到更多對白和戲劇衝突,而在水上勉這裏,我們讀到的則是更多靜默的描寫和內心的獨白。

值得注意的是,兩位作家在悲劇氛圍的營造上也存在區別。吳民民由於關注當代現實問題,他的敘事語調中可能夾帶著明顯的批判性和警示意味。當他描繪社會底層苦難時,也許會通過敘述者或角色之口發出對於權貴貪婪、道德沉淪的慨歎與諷刺。這使他的作品帶有某種報告文學式的批判鋒芒,讀者能感受到作者立場的鮮明。而水上勉則更傾向於含蓄的悲劇意識營造。在《雁之寺》中,他沒有直接評判慈海的惡行,而是冷靜地呈現事實,由人物行動本身去揭示善惡;整部小說“無一不籠罩著一絲悲哀的情緒”,卻又如同作者站在一旁默默凝視,使讀者自己體味那逐漸堆積的悲涼。這種處理方式讓作品的悲劇色彩更加持久悠遠,仿佛餘音繞梁。而吳民民的悲劇則更淩厲直白,恰似在時代的地平線上拉響警鐘:人性的貪婪如果不受遏制,悲劇將一再重演。

用悲劇之筆寫出邊緣人物的欲望與宿命

通過上述比較可以發現,吳民民與水上勉雖身處不同的文化語境和時代背景,但他們的作品在悲劇意識和人性探索上具有相通之處,又各自呈現出獨特的風貌。共同而言,兩位作家都以濃厚的悲劇意識書寫著社會底層的小人物,將個人的不幸與宿命感融入廣闊的社會圖景之中。他們深切體認到人生而不平等,弱小者往往背負難以抗拒的命運,但正是通過描寫這些悲劇,作品得以揭示人性的幽微和尊嚴。無論是梅月祖孫兩代在貪欲橫流的現代社會中沉浮掙扎、抑或慈念和喜助等人在傳統綱常中抗爭絕望,我們都能從中感受到作者對人性善惡的追問:當欲望與權力將個人逼入絕境,人性中是否仍有閃光之處?兩位作家給出的答案既悲觀又深刻。吳民民揭示出在現代物質社會,欲望可以吞噬一切美好的品性,但他通過描寫梅月等人的掙扎,凸顯出人性的韌性以及對愛與尊嚴的不懈追求——哪怕這種追求往往無果而終,也是對泯滅人性的強烈抗議。水上勉則以更為隱忍的方式展現人性的兩面:既有慈海、崎山那樣被欲念腐蝕的惡人,也有慈念、麗子、喜助那樣在黑暗中仍保有真情和純真的可憐人。當悲劇降臨時,水上勉讓人物以決絕的方式(弑師、殉情、自盡)結束痛苦,這些極端結局本身就是對現實殘酷的強烈控訴。

在宗教性方面,吳民民和水上勉分別從不同角度觸及了人生的終極問題:前者通過欲望引發的毀滅來拷問現代人失落的精神信仰,後者則借助佛教意蘊來表現因果報應和悲天憫人的情懷。兩者都強調了宿命的力量——吳民民筆下是時代和欲望織就的宿命,水上勉筆下則既有社會之網也是業力迴圈使然。同時,他們對救贖的態度也隱含在悲劇中:吳民民或許寄希望於人們從慘痛教訓中省悟人性之惡,從而尋回道德與良知這一世俗版的“救贖”;水上勉則將救贖寄託在佛教的慈悲與覺悟上,儘管他的故事少有圓滿,但他在冷峻敘事下流露的惻隱之心本身即是一種精神的超越。

在社會性方面,兩位作家都把個人悲劇放在社會批判的框架下。吳民民通過跨國、跨世代的悲劇說明:無論時代如何變遷,弱者始終面臨被剝削和犧牲的危險,人性的貪婪和社會的不公是悲劇反復上演的根源。水上勉則聚焦日本傳統社會內部,揭露舊有倫理和權力結構對個人的壓迫,那些隱於寺院和市井之中的罪惡往往更加發人深省。如果說吳民民的作品具有一種現代啟示錄式的警世意味,那麼水上勉的小說更像一曲挽歌,緩緩傾訴著對逝去生命和時代的哀悼。兩者在表現悲劇人物時也各具特點:吳民民筆下的邊緣人背後往往有著複雜的社會歷史原因(殖民、戰爭、移民、資本等),他試圖提供一種宏大的因果鏈來解釋個人不幸;水上勉則更關注悲劇發生的直接人倫關係(父子、師徒、主僕、情人等)和環境影響,以點帶面地反映社會問題。

從文學意義上看,吳民民和水上勉的比較為我們提供了跨文化視野下悲劇文學的兩種典範。一方面,吳民民將中國當代文學的批判現實主義傳統與跨國題材相結合,拓展了文學表現的空間。他的《欲望的地平線》等作品讓讀者思考在全球化浪潮中,人性與道德如何堅守,民族創傷如何癒合,具有重要的啟示意義。另一方面,水上勉承續了日本文學對人性幽暗與同情的細膩書寫,以質樸悠遠的文風賦予底層人物以永恆的生命力。他筆下的悲劇具有強烈的東方美學風格和哲理意蘊,在國際文學中自成一格。兩位作家都以他們的方式深化了文學對人性與社會的思索:吳民民讓我們在直面欲望和苦難時警覺現代性的迷失,而水上勉則教我們以悲憫之心俯視人間冷暖。正如那塊“陰暗處的石頭”下依然歌唱的蟲豸,無論多麼渺小卑微的生命,都有其盼望春天的權利;吳民民和水上勉用各自的悲劇之筆寫出邊緣人物的心聲,用文學的炬火折射幽暗人性中的一抹微光。