一百年前的1923年夏天,因為天旱偶然的挖井,讓中國文博界,史學界永遠記住了一個不相干的鄉紳的名字——李銳。世代居住在新鄭縣南街李家樓的李銳因菜園缺水,他隨意指定了一個地勢較高,蔬菜稀疏的地方作為挖井的位置,當遇到厚厚的硬土層,他力排眾議堅持原地挖下去,這一挖不要緊,挖出了二十多件綠鏽斑斑的青銅器,李銳挑選了幾件保存完好的青銅器小心翼翼地包起來,打算將它們賣掉。當時,北洋陸軍第十四師師長靳雲鶚正在新鄭尋訪,聽說了這一消息,立刻前往李銳家,收繳並追回了部分被賣出的器物,交給當時的河南古物保管所收藏。

這批轟動全國出土的青銅器,在商周考古史上具劃時代意義,被史學界稱為二十世紀最重大考古發現之一,讓華夏為之一驚!當出土的“蓮鶴方壺”拿到倫敦去展出,也讓世界為之一震,西方人對遠古東方文明肅然起敬。遺憾的是,這次發掘前後共出土各種器物91件,卻幾乎沒有帶銘文的,墓主身份難以確定,僅含糊稱其為“鄭公大墓”“新鄭彝器”。

河南是中華民族形成和文明起源的核心地帶,氣候溫和,物阜民豐,膏腴之地。西元前806年,周厲王少子,周宣王的兄弟——姬友於鄭(今陝西華縣的東方)建國,成為鄭國第一代君主,是為鄭桓公。

鄭國初為周王朝的畿內諸侯,周室衰微,鄭桓公積極謀尋全身之策,聽從史伯建議,利用自己王朝大臣的身份,通過向虢、鄶之君賄賂,取得十邑之地作為新鄭國在東方的立足點。

當周室東遷,鄭國的鄭武公和鄭莊公亦相繼為王朝大臣,他們常借天子之名行兼併之實,兼併了周邊的一些小諸侯國,包括虢、鄶兩國。鄭國由畿內諸侯成為畿外諸侯。從此,鄭國在中原稱雄一時,獨霸一方。開國之君鄭桓公、建立東方鄭國的鄭武公、稱霸諸侯的鄭莊公是最有作為的三代國君,稱為鄭氏三公。新鄭先後有18位國君在此建都,歷時390年。

2002年考古專家在鄭韓故城一帶又發現了1000多座墓葬,埋葬有多位鄭國國君,但十墓九空,雖然發掘出保存良好的龐大車馬坑,由於歷史上盜墓猖獗,鄭國貴族墓大量珍貴的隨葬品已不翼而飛,就連現在的新鄭博物館也沒有帶“鄭”銘文的青銅器,它們去了哪里?

“東風夜放花千樹,更吹落、星如雨。……眾裏尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處”。十多年前,加拿大東部一家名不見經傳的小拍賣公司出現了一尊青銅卣,當年四月曾經出現過,因無人賞識而流拍,半年後又重新登場,在一堆中西古物的混搭中,估價頗高,幾經激烈競拍,被我收入囊中。

卣是商代晚期出現的盛酒禮器,用於祭祀,主要流行於商代晚期至西周中期。卣在盛酒器中是重要的一類,考古發現的數量很多。器形是橢圓口,深腹,圈足,有蓋和提梁;腹或圓或橢或方,也有作圓筒形,作鴟鸮形,或作虎吃人形的等等。一般說,商代多橢圓形的或方形的卣,西周多圓形的卣。西周卣承商代形制而有所變化,其中最有特色的是鳥獸形卣。臺灣收藏家曹興誠在講藝術與審美的時候說到,我們的視覺喜歡簡明而容易辨識的圖像,越簡明,我們越覺得有美感。而這件疏密得當,比例俊美,渾圓挺拔,古樸華麗。難怪曹先生會說,商周青銅器的藝術價值遠超同期其他世界古文明!

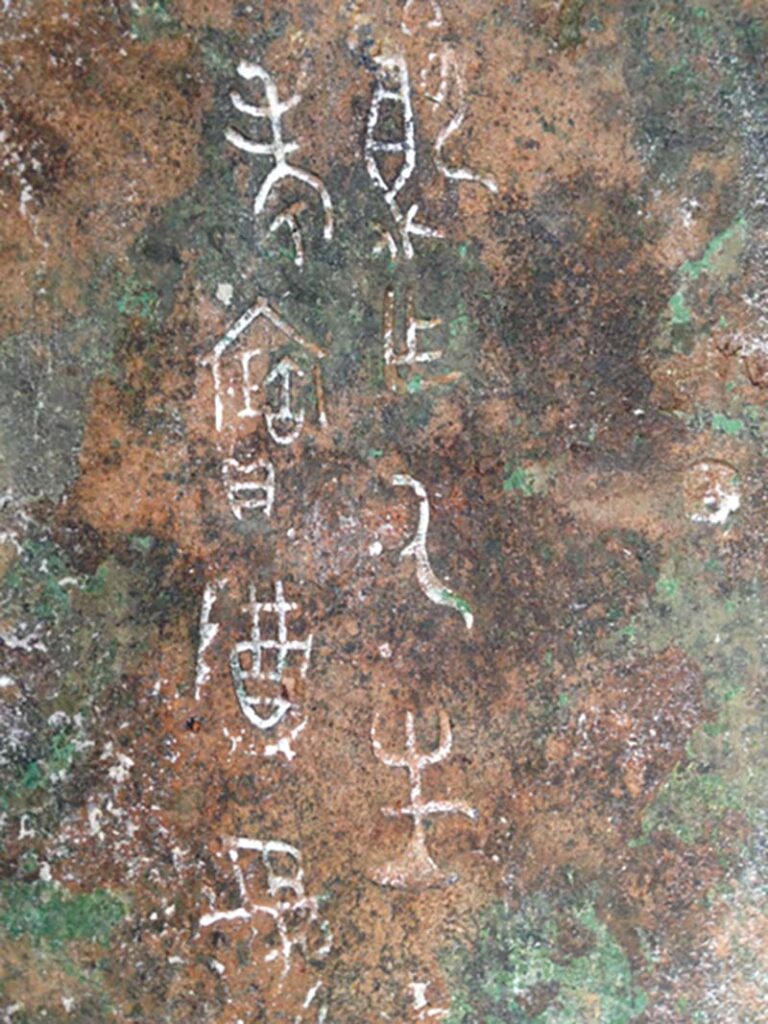

此青銅提梁卣通高35釐米,腹寬23釐米,重4.9公斤。呈橢圓形,隆蓋寬沿,腹低垂外鼓,高圈足外撇平添了穩重感。蓋頂有瓜棱圓形提鈕,提梁置於器之兩側,光素無紋,活絡提梁。蓋頂,頸部和圈足各飾一圈對稱夔龍紋。器底外側為較細密的斜網狀紋。紅斑綠鏽,猙獰燦然。特別難得可貴的是這件青銅卣蓋的內側有銘文二行八字:“鄭作氏生 考寶尊彝”,在卣的腹底內側也依稀可見筆劃痕跡,暫未作清理,應是青銅器常見的“對銘”。

這些銘文字體具典型波磔體特徵,筆道首尾出鋒,筆劃粗細寬窄不一,捺筆肥大,是西周早中期金文流行的樣式。金石銘文是尋找歷史真相的關鍵記錄,它們能拼接出歷史缺失的環節,最終破解出埋藏在大地上的古老密碼,還原出一個消失的古國,並聆聽到他們的命運悲歌。“鄭作氏生 考寶尊彝”八字應是祭辭,包括祭祀者國名,祭祀對象和器名。

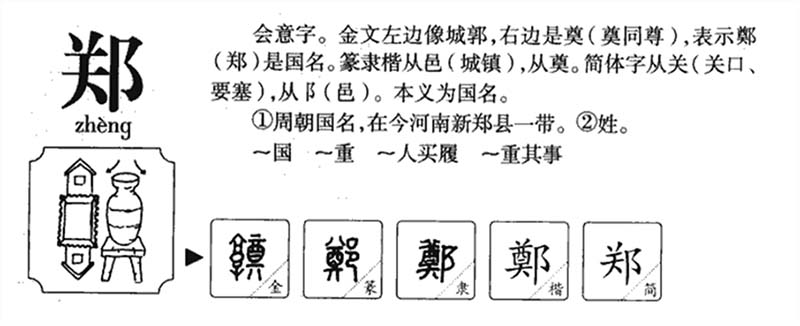

第一字左邊為“鼎”,右邊為“邑”。文獻記載鄭國是個嚴肅忠孝仁義之國,鄭在卜辭中寫作“奠”,“邑”旁(也就是耳朵旁)是成為地名後加上的。“奠”在卜辭中是祭祀的酒器,後來又表示祭祀的行為。 金文與下圖的篆體接近。

第二字為“作”。不存爭議,意思不僅有“製作“的含義,還有興起,建功立業之意。

第三字為 “氏“。金文解釋說,”姓“有三義:子,族,民;”氏“有三義:人,族,邦。氏也是古代貴族標誌。最原始的”姓“”氏“分別代表了女系傳承的基因譜系和以男系傳承的基因譜系。

第四字為“生“。“鄭作氏生”可理解為:鄭國繁榮昌盛,人丁興旺。

第五字為“考“,在甲骨文中,”考“與”老“同形。轉注者,同意相受,互為通假。《新唐書》有:富貴壽考,天長地久之意。

“寶“”尊“”彝“是青銅銘文中最常出現的字,器名,珍貴重要宗廟禮器,子子孫孫永寶用。

這樣的釋讀不知是否是三千年前鑄造者的本意,但有一點是肯定的,這件提梁卣在歷經了撲朔迷離的波折與昏晨無情的流離之後,終於又回到了炎黃子孫的手裏,而且,只有回歸到原來的出生地才能體現出它最大的價值。

王國維在談宋代金石學興起時說:“金石之學,創自宋代,不及百年,已達完成之域。原其進步所以如是速者,緣宋自仁宗以後,海內無事,士大夫政事之暇,得以肆力學問。其時哲學、科學、史學、美術,各有相當之進步,士大夫亦各有相當之素養。賞鑒之趣味與研究之趣味,思古之情與求新之念,互相錯綜……其對古金石之興味,亦如其對書畫之興味,一面賞鑒的,一面研究的也。”

清晚期,又是在中原的河南安陽小屯發現了甲骨文,考古發掘出土的甲骨超過十萬塊,其中殷商甲骨文不到5000字,但真正被釋讀出來的字數僅在1500-2000字之間,正是這些被解讀出來的文字,延續了中華五千年的文明,而沒有被外來文化中斷和淹沒。現今成熟的文字即由商代文字漸漸演變而來。除了甲骨文,還有商周金石銘文, 通解這些文字,證明今人和古人的心是相通的,通過這些文字,我們可以體會到對同一事物的相同表述,文明的延續不僅僅是證明我們和古人曾經居住在同一塊土地上。 讓殘破青銅器上斑駁的銘文與山川河湖中孕育的新生命代代相傳,逐漸重合,讓古今相通的智慧與熱血在我們心中久久回蕩,曆久彌新。

作者簡介: 高康 北京大學畢業,2002年技術移民加拿大,已退休。現任“加中文化收藏協會”會長,曾有多篇文章在《文物天地》《中國收藏》等國內外刊物發表。