导语

2020年7月3日是陈寅恪130周年冥诞日,翻出2019年10月7日陈寅恪先生50周年忌日时,由上海《新闻晨报》下属《中山公园周到》新媒体平台约我撰写的关于老上海人文轶事的《追忆长宁这家人与陈寅恪的往事》,说的是我1971年从上海受托到广州中山大学陈寅恪家拜年的往事。

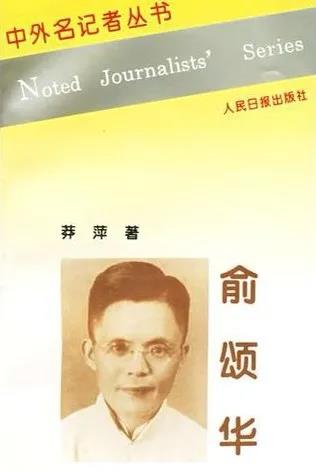

当时我17岁,年少无知,还以为陈寅恪先生仅仅是我同学家的亲戚而己。如今我已67岁,回首50年前事,竟发现,我家祖父俞颂华、父辈诸长者及我个人,均与国学大师陈寅恪先生有着不解之缘!故修订旧作,以飨读者。

到陈寅恪家拜年的机缘

1970年4月,我从上海长宁区安化第二中学69届初中毕业(安化路222号,现为区少年科技站),前往江西省南城县新丰公社(镇)农村插队,年底回上海江苏路480弄家中过年。

1971年1月28日大年初二上午,我突然收到朋友赠的前往广州的火车票,当晚要从上海西站出发,乘短途普通快车,到杭州换乘27次直达快车到广州,玩几天之后,转车回江西农村去。

正好我的朋友高兄(延安中学67届高中)来访,其父是旅行家且有藏书,那十年,这些历史知识的普通书籍都属“破四旧”的禁书。书店没有卖,如家中有,要送废品回收站卖废纸处理。高兄家的藏书大都已送废品回收站了,还剩一点,其父母看得紧,不许给别人看,以免招事。高兄争取悄悄拿出来,借给我。

午饭后,高兄又来我家,书未拿来,却告知其母找我有事。我不认识其母,从未去过他家,感到奇怪,只好前往。我俩沿着安化路(经过20号的江苏路第一小学,我和弟弟的母校,现为幼儿园)走到底为定西路的他家,两站地。

高兄之母潘阿姨是中学教师,她急忙把我让进里屋坐下,单独谈话,语气凝重,而高兄却知趣地回避了。她说:“广州有亲戚陈寅恪,很久没有音讯,很惦念。他有严重的历史问题,被打倒,被审查,请你前往看看他的情况怎样。捎上一包茶叶(似一斤),还有一小瓶茶叶(约一两)给你路上喝。”

高兄之父是中国民主建国会中央委员,当时受冲击,挨整。家父在1957年反右运动中被迫害自杀身亡,我是被打压的地富反坏右“黑五类”子女,处处被歧视,谨小慎微。头一次到广州,本来可以尽兴玩两天,好高兴啊!却要顶着极大的政治风险,前往探险,心里害怕,但高兄之母的如此重托,使我又无法推辞。当年的社会风气,对“打入另册”的人,被称之为牛鬼蛇神,人们视同瘟疫,皆回避远离之,以免被牵连。

高兄送我出来时,悄然把广州旅游小册子借给我,似未经其母同意。

大年初二晚上10时,我离家出发,弟弟(江苏路市三中学初一学生)送我到愚园路,乘上20路电车,抵中山公园终点站。他热情地拿着行李,要送我到车站,往前走了一站地,到凯旋路的上海西站。零时半,弟弟把我送上前往杭州的列车。回家早已无公交车,我那14岁的弟弟只能摸黑独自步行4站地回家,春节的潮湿寒冷,将使他又冷又怕,我很过意不去,原本应该让他在中山公园站乘20路电车的末班车,回家去。

午夜,在奔驰的上海至宁波的省际列车上,我喝着热茶,清香甘甜,头一次品茶。我琢磨陈寅恪到底是什么人?究竟是犯了什么大罪?怎么会杳无音信?竟要我千里迢迢,勇往直前去打探。早上在杭州下车,下午换乘27次列车,次日傍晚抵广州。当年是烧煤的蒸汽机列车,时速约70公里,因中途转车,耗时两天两夜。

抵广州的次日,大年初五(1月31日)早上,我拉着在广州的老同学周兄(我在上海茂名南路第二小学的同学,2010年代为卢湾区中心小学)前往陈家拜年,探险。

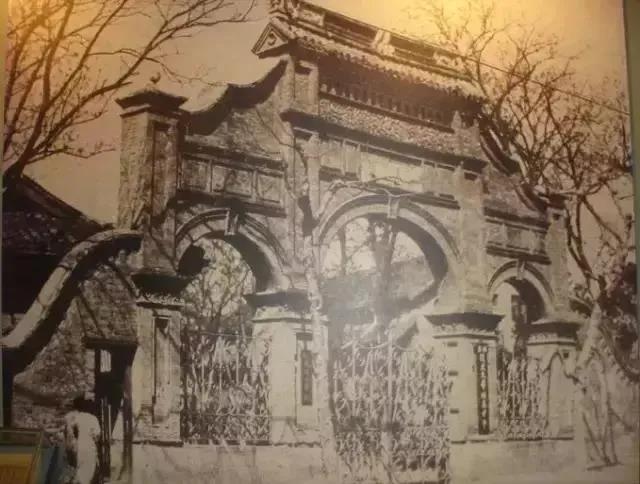

我俩乘上公交车,出了市区,过了珠江大桥,上岸就是中山大学。刚进大门,只见狂风大作,飞沙走石,似没有树木,没有绿化,很苍凉,不像广州市里到处绿油葱葱,春意盎然。我不断打探“东南区一号楼,怎么走?”均被人反问:“你找谁?”我说找陈寅恪老先生的家。人们均用怪怪的眼光打量我,不愿搭话,有的欲言又止,有的充满敌意,一路向七、八位路人打探,均不得要领。

看来人们对“东南区一号楼”很敏感,阶级斗争和敌情观念很强,可见陈寅恪的问题确实严重了,我很害怕,只好硬着头皮朝前走。校园里空荡荡,尘土飞扬,几乎看不到人,我俩在校园里转来转去,晕头转向,按地址一时很难找到。

最后,终于遇见一位工人模样的大叔,他见四周无人,很大方地指了大致方向。我俩一路找去,直奔主题,很快来到“东南区一号楼二层一单元”陈寅恪家的楼下。我警惕地观望四周,似无人,我俩战战兢兢,沿着露天楼梯来到二楼,轻轻叩门,生怕被人看到。

开门的是30来岁的大姐姐,似电影《青春之歌》的林道静。她很美,脸色苍白,很忧郁。得知我从上海来向陈寅恪拜年,她很震惊,慌忙把我俩让进门,迅即关门,没让我俩进屋,只得站在厨房匆匆对话。

她说:“父亲在一年前去世了,母亲也去世了,我在英德(离广州约100公里)干校劳动,回家过年,这两天就回英德农村去。”

我把潘阿姨的信和茶叶交给她,转达了潘阿姨的牵挂之情。她无意与我再聊几句。我俩只好匆匆告辞,不到五分钟就出来了,有点像现在的送外卖。我和周兄很害怕,生怕被中山大学的保卫人员发现,被盘查,被扣押。我俩连走带跑,很快溜出了学校大门,走在马路上,才松了口气。之后,我到邮局,给高兄写信,告知陈寅恪夫妇已去世。

我拉着一起前往陈家壮胆的周兄,其父周自新,在1929年留学德国柏林大学测量系,1935年回国创办国民政府的炮兵瞄准仪兵工厂为厂长,投身抗日,被誉为我国炮兵瞄准仪之父;1949年后,任上海光学仪器厂总工程师,研制出我国第一架军用望远镜,曾受陈毅、邓小平的表扬并多有交往。1966年文革,他被打成里通国外的敌特分子,关押多年,杳无音信。周兄在陕西南路陕南邨163号的家被抄,三居室被收走两间房,住进外人。故周兄更是“黑五类”子女,更怕出事。他作诗四句,记录此事,我记得两句:“望宇宙万里无人烟,跨大地四处尘飞扬……”(周兄之父后来死在狱中,1979年平反。现在四川邓小平老家的纪念馆,有邓小平动员周自新留下,建设新中国的介绍。)

2011年4月26日,我参加清华大学百年校庆,遇到不少反右受难者校友,其中有陈寅恪的学生,时年79岁的汪廷奎(广东社会科学院副研究员,中山大学历史系学生反右受难者)。他说:“1956年,我在中山大学历史系读研究生,陈寅恪被内部批判,被边缘化,选读其课程的学生越来越少,最后不到十人,我们在他家里上课,后来的学生就更少了,只好停课了。1957年,我27岁被打成右派分子,被长期劳改,1979年被改正,恢复公职。”

一位懂气候的广州朋友说,中山大学与广州隔着珠江,气候反差很大,故当年我在校园里,遇到的尘土飞扬的场景是成立的。

1966至1976年,像陈寅恪这样的死难者很多,我回到江西农村劳动,就忘了到陈家的事了。

陈寅恪夫妇之死,归葬庐山

据陆键东在《陈寅恪的最后二十年》书中叙述:

“1969年春节刚过,陈寅恪被勒令搬出东南区一号二楼已住了16年的家。责令陈氏搬家是在生活上的一种迫害。陈寅恪被迫搬家的直接后果,便是加速了他的死亡。”(俞梅荪注:我却在他去世后,到其原址家中。看来勒令搬出,只是一种随意的惩罚,全家并未搬出,如要全都搬,对官方来说也是麻烦事。)

“1969年10月7日晨五时许,陈寅恪走完了他79年的人生历程,因心力衰竭,伴以肠梗阻、肠麻痹而含冤去世。”

“45天之后,1969年11月21日晚8时许,陈寅恪的贤妻唐筼追随九泉下的丈夫去了。按一般的说法,唐筼死于心脏病、脑出血。”(见《陈寅恪的最后二十年》陆键东著,三联书店出版,2013年再版)

2000年起,有关陈寅恪的报道不断见诸报端,使我深为感动,仔细琢磨,我好像在30年前到过他家。我询问高兄,得以确认,果真如此。

2003年6月,在陈寅恪夫妇去世34年后,几经辗转,归葬庐山植物园。这是我喜爱的地方,1970年代,我在江西农村插队,曾四上庐山,为引种树苗,两次住在庐山植物园学习,对那里的山林很熟悉,很向往,这是满山的巨大松柏衫树为主的广阔园林。

故地重游,物是人非

2007年秋,我到广州出差,中山大学法学院杨副院长夫妇邀我前往晚餐,我说起当年到陈寅恪家之事,他俩很惊讶,热情邀我次日再来,陪我前往陈寅恪“家”仔细参观。因我次日要回北京,执意晚饭后前往。

一别37年,重访故地,激动不已,可惜陈宅已成名人故居,不见当年的苍凉与萧条。

尽管夜深11时,在路灯的强光下,看到房子还是那栋,路还是那条,但是周边方圆数百米的道路宽敞,各种设施讲究,草地修葺整齐,成为中山大学的热点参观区域,极尽豪华奢侈。我大失所望,感觉全无,痛心疾首,只想大哭。历史往往被后人随意装扮嘲弄,以示后人,再复示后人也。

据中山大学官网介绍:“2009年,为中山大学85周年校庆,重修陈寅恪故居,耗资200万元。”这是两层楼房,1971年我到此,住着十来户教职员工,陈家在二层第一单元,现整楼被清空。当年通往二层陈家的楼梯在室外露天,现在底层中央开了大门,屋内增设通往二楼陈寅恪起居室的木制老式楼梯,名为修旧复旧,实为改变房子的结构,进而改变了陈寅恪生前的居住状态,篡改了历史的场景。

2014年,我看央视《陈寅恪》电视专题片,陈家长女陈流求访谈,陈家共三女,当年接待我的是老三陈美延,约长我15岁,现已82岁。

2018年春节,我在上海定西路高兄家中聊起往事。他说:“1980年代,我遇陈美延专程从广州来访,感谢家母曾托人前往探访。那天,70多岁的家母坐在床上,聊得很高兴。”

高兄说:“家母潘家德(1914-2006)是长宁区和平中学的英语教师,1942年在广州中山大学英美文学系毕业,陈寅恪是老师,又是长辈亲戚,究竟是什么亲戚关系,我说不清,要问陈美延啦。”

(陈志峰摄)

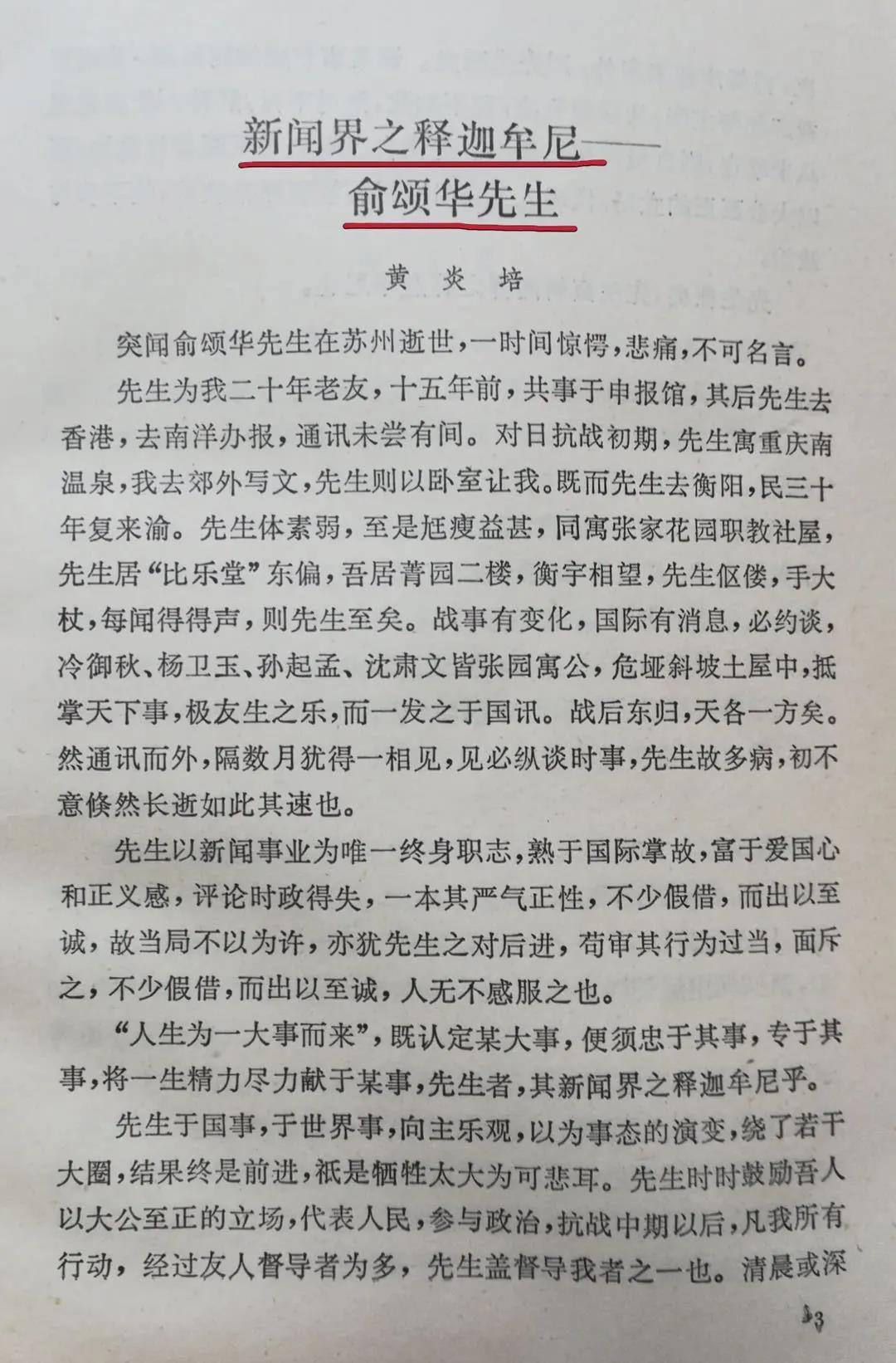

近年,我读祖父俞颂华的传记和史料,在上海寻访老建筑及其背后的历史,得知俞颂华(1893-1947)和陈寅恪(1890-1969)在上海市长宁区华山路1626号复旦公学(复旦大学前身,现为复旦中学)是同窗好友,毕业后多有合作。尽管我小时候曾听祖母说起,却不在意。

《俞颂华传》人民日报出版社1997年版

俞颂华写到:“1909年,当我考进复旦公学时,分六个年级,我插在第五班,要五年毕业,陈寅恪和钱经宇均比我高一班,在第四班。那几年的复旦教务长一直是李登辉老师,但校长却时有更迭,都是当时的名人。我初进复旦时,严复为校长,其后高梦旦、夏剑丞、马相伯诸先生先后来为复旦的校长。”(原载《俞颂华:悲忆钱经宇先生》,原载《东方杂志》1947年4月号;《俞颂华传》莽萍著,人民日报出版社1997年版,第224-228页)

1928年起,陈寅恪的两位老同学在商务印书馆的《东方杂志》社,钱经宇任总编辑,俞颂华任编辑;1932年起,俞颂华创办《申报月刊》担任总编辑,1935年担任《申报》总主笔即总编辑,常向陈寅恪约稿,为其发稿。

1920年,俞颂华的胞妹俞庆棠(1897-1949)在美国留学期间,与陈寅恪多有交往。据吴宓日记载,8月25日,吴宓与俞大维同访俞庆棠,俞庆棠提出想见陈君寅恪,“于是陈君、俞君及宓,于27日夕,共请俞女士于波士顿城红龙楼吃中国饭一次”。“9月1日,俞庆棠离波士顿西行,陈寅恪又与吴宓、俞大维相偕送站。”(《吴宓日记》,三联书店,1998年版)

俞庆棠此际在纽约哥伦比亚大学教育学院深造,后成为与陶行知齐名的民众教育的先驱,有“民众教育的保姆”之誉,并成为联合国教科文组织的中国委员,被邓颖超题词纪念为“人民教育家俞庆棠”。

陈寅恪的母亲俞明诗之兄俞明震(1860-1918)即陈寅恪的舅舅,在1895年担任台湾布政使。俞颂华之父俞棣云(1856-1918)比俞明震早8年的1887至1890年,在台湾主持铺设海峡两岸的我国第一条海底通讯电缆工程,历经千难万险,得以成功,被台湾巡抚刘铭传(1836-1896)报请朝廷嘉奖,还创办台湾电报局等,追随李鸿章和盛宣怀致力于洋务运动,与远亲俞明震多有交往。

陈寅恪的表弟和妹夫俞大维(1897-1993)与俞颂华、俞庆棠兄妹关系密切。俞颂华年长4岁,先于俞大维在复旦公学和柏林大学就读。俞颂华的胞兄俞凤宾(1885-1930)是圣约翰大学的医学博士,1915年创办中华医学会和《中华医学杂志》传承至今,与陈寅恪和俞大维家多有交往;祖父晚年住在江苏路480弄76号3楼顶层,由家父协助联系各位老友。

随着我的年龄增长和关注家族前辈的史料,发现陈老先生与我的祖父,乃至再上一代,两家之间多有交集。于是我想,五十年前受托前往广州给陈老拜年,实乃冥冥中之缘也。

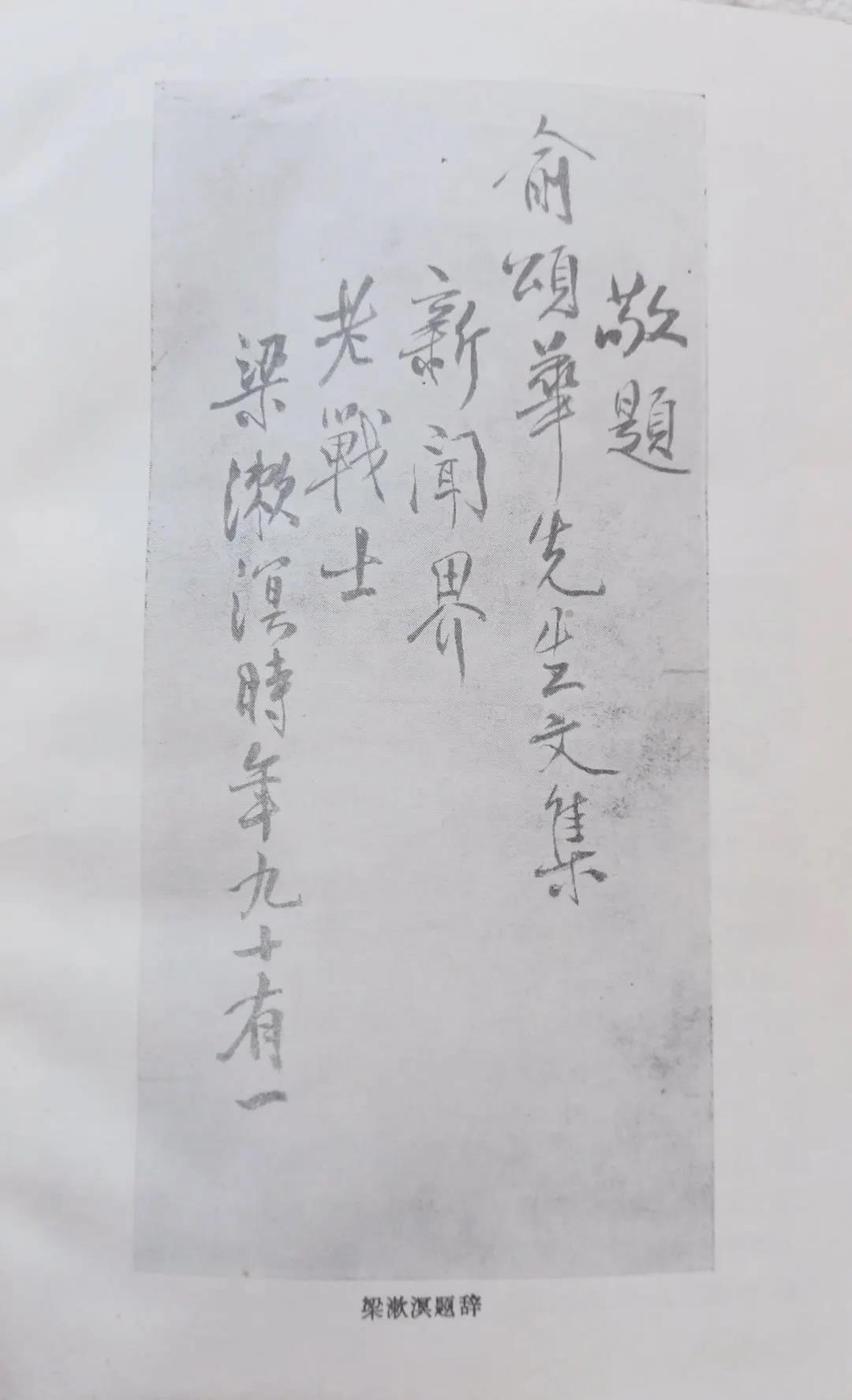

《俞颂华文集》商务印书馆1991年版。

文中人物简介

吴宓(1894-1978)清华大学国学院创办人之一,被称为中国比较文学之父。

编后语

2019年10月,应《中山公园周到》编辑岳敏和黄吉的热情约稿,我撰写本文始发稿,被相关微信号转发,受到广泛关注,使我深为感动。

2020年7月21日

俞兄老友亲身感受的故事非常值得品味和分享?☕

俞兄老友亲身感受的故事非常值得品味和分享?☕

以史为镜……,以人为镜……,俞兄老友亲身感受的故事非常值得品味和分享[OK][咖啡]

年轻时的记忆,年老时的寻根问祖,祖辈与大师的故事,感人至深。

著述齐身的一代国学大师, “独立之精神,自由之思想”的倡导者和追求者!

当代知识分子的楷模!

陈老夫子在那特殊的年代,贫病交加溘然离世。从此学界再无大师!

作者追述五十年前的一段往事,介绍俞陈两家历史渊源。

独立自由精神可贵而难寻。

谢谢大家的热情关注[强][玫瑰][抱拳]

本月初,我重发《五十年风烟往事一一追忆前往陈寅恪家拜年》一万字,受到广泛关注和不少来信。

为此,我修改补充“拜年”章节,努力回忆当年的细节,增加了史料价值,单独为文,再次推出。

本文没有原创保护,欢迎转发。

谢谢大家的热情关注[强][玫瑰][抱拳]

本月初,我重发《五十年风烟往事一一追忆前往陈寅恪家拜年》一万字,受到广泛关注和不少来信。

为此,我修改补充“拜年”章节,努力回忆当年的细节,增加了史料价值,单独为文,再次推出。

本文没有原创保护,欢迎转发。