作者:周玉章

在唐代文化的璀璨星河中,李邕憑藉其卓越的書法成就和文學造詣閃耀光芒。他的一生,是碑石與墨香交織的傳奇,是才情與風骨共舞的史詩。然而,這位被杜甫稱頌“聲華當健筆,灑落富清機”的李北海,其出生地卻如霧中之花,朦朧難辨。尤其是其父李善的出生地,更是存在江夏(今湖北武昌)與江都(今江蘇揚州)兩種截然不同的觀點。千百年來,江夏與江都兩地如雙峰對峙,在史冊的字裏行間投下了長長的影子。江夏與江都,一字之差,牽動的是地理、血緣、文化認同與歷史書寫的多重糾葛。本文將撥開歷史的迷霧,探尋江夏與江都兩種地理標籤背後隱藏的文化資訊。這不僅是一場關於出生地的考證,更是一次穿越時空的身份追源。現在,讓我們共同開啟這段跨越千年的探尋之旅,追溯李邕籍貫之源。

提及李邕的籍貫,江夏始終是核心焦點,這一觀點獲得多重證據的堅實支撐。唐代墓誌銘如《李睦墓誌》和《李正卿墓誌銘》明確記載“江夏李氏”的家族譜系,其中《李正卿墓誌銘》詳述道:“公實趙人,其先食邑武昌,子孫因家於此,遂為江夏李氏,曾祖善貫通墳史”,這份西元8世紀的原始記錄成為關鍵佐證。不僅記下了一個家族的遷徙軌跡,更將“江夏李氏”的根脈深深紮入楚地沃土。同時代文人的筆觸也提供有力支持,杜甫在《八哀詩》中直呼“江夏李公邕”,顏真卿的《孫逖文公集序》沿用此稱,這些鮮活記載印證了李邕的自我身份認同,如他在《崔沔墓誌》中親筆落款“江夏李邕”,筆鋒峻拔,如立山巔—那是他對自我身份最莊重的宣告。

古籍與地方誌書亦層層疊疊地勾勒出這幅圖景,進一步佐證了李邕的籍貫資訊。北宋地理學者樂史所著的《太平寰宇記》明確記載鐘臺山桃花洞為“李邕讀書處”;明代《湖廣武昌府志》補充說明“修靜寺即李北海讀書處”乃其舊居;清康熙年間《湖廣武昌府志·古跡》再修府志,依舊沿襲此說,並記錄鐘臺山有桃花洞、修靜寺以及李邕讀書石室。

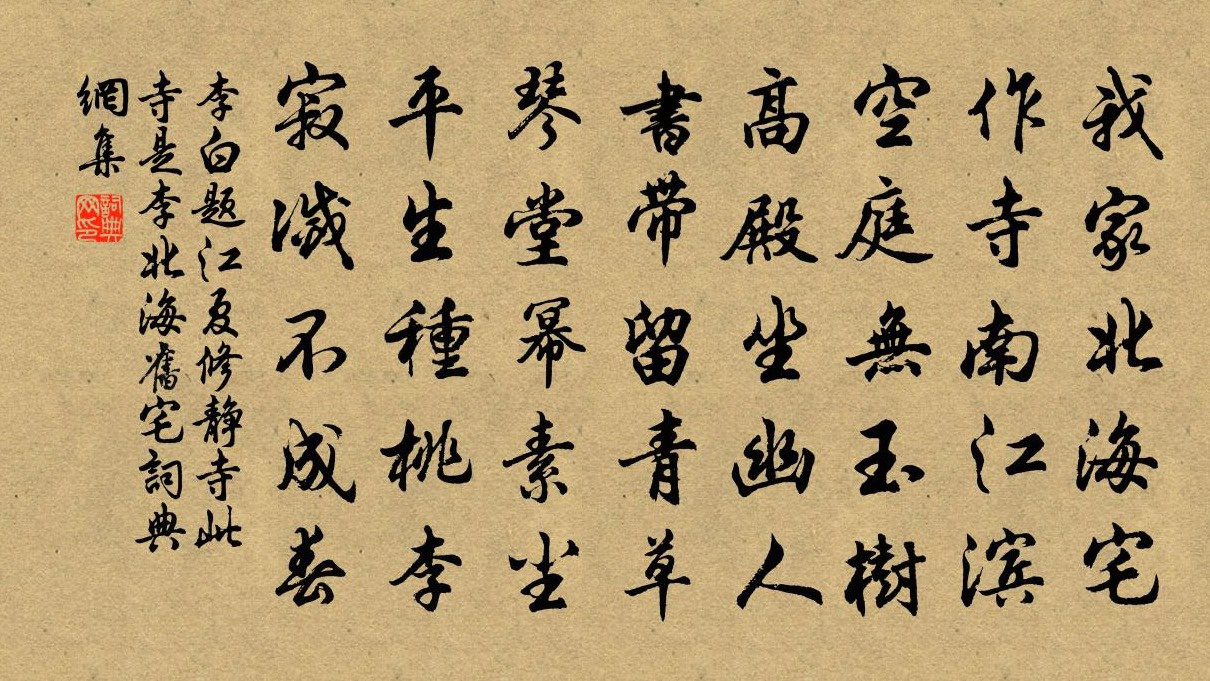

據《湖北通志》所述:“李邕宅在縣東(指古江夏今鹹安)十五裏,修靜寺即李所居。”明確標注“李北海讀書處今舍為修靜寺”,此記載與李白《題江夏修靜寺》中“我家北海宅”的詩句形成有力呼應,他在題寫江夏修靜寺時,竟以“家”字相稱,並在該詩題下原注:“此寺是李北海舊宅”。詩仙筆下的溫情,竟讓一段塵封的居所有了溫度,仿佛李邕的身影仍穿行於廊下,執卷而行。

2015年版《鹹安區志》記載:“李邕(西元675年~西元747年),字泰和,一作太和。為人撰寫碑記時常署筆名黃仙鶴、元省己、伏靈芝。因曾任北海太守,世稱李北海;在兄弟中排行十五,故亦稱李十五。系唐代著名《文選》學家李善之子。唐高宗上元二年(西元675年)出生於鄂州江夏縣金城鄉鐘臺山,即今鹹安區大幕鄉桃花尖村。少年時在此讀書,至十二歲方離鄉。”該志以現代地方誌之嚴謹,將李邕的生平座標清晰錨定: 西元675年,他降生於鹹安區大幕鄉桃花尖村。十二歲前,他在此聽雨讀書,觀雲悟道,山泉為伴,松風作友。這片土地,不僅孕育了他的童年,也悄然塑造了他日後那剛直不阿、揮灑自如的筆意。

然而,歷史的河流從不只有一條支流。儘管“江夏說”得到了廣泛的認可,但“江都說”也並非空穴來風。揚州,這座繁華錦繡的江南名城,也曾聲稱擁有李邕的血脈印記。《新唐書·李邕傳》赫然寫著“揚州江都人”,一字之差,竟掀起千年波瀾。為何會有如此歧異?這一說法的成因,主要源於郡望(祖籍地)與遷居地的混淆。

唐代士族常以“郡望”(祖籍地)自稱,而江夏正是李氏的郡望。李邕祖父李元哲自江夏徙居廣陵(揚州),自此李氏一族便在揚州落地生根。其父李善少時即隨曹憲習《文選》於江都,學問由此發軔,聲名遠播。於是,後世史官依戶籍現居之例,誤將僑居之地當作原籍,例如《湖北通志》便載:“李善,江夏人。父元哲,徙居廣陵。”這一記載,無疑為“江都說”提供了某種程度的依據,遂成“江都說”之濫觴。

此外,文獻記載的矛盾也是“江都說”得以流傳的重要原因之一。《新唐書》等官方史料明確記載李善為“揚州江都人”,但這一說法後來被墓誌銘等一手資料所推翻。當出土墓誌一頁頁重現人間,當《李睦墓誌》《李正卿墓誌》等一手文獻接連佐證“江夏李氏”之源流,“江都說”便如薄冰遇陽,漸漸消融。現代學術研究進一步鞏固這一論斷。2008年,學者李婭在《文學遺產》發表的論文《李善、李邕父子是江夏人而非江都人》,通過系統比勘墓誌銘文與傳世文獻,終得出定論:兩《唐書》所謂“江都”之說,實為誤載;李善、李邕父子,確系江夏人無疑。這一紙論文,猶如撥雲見日,為千年學術爭議畫上句點。在江夏這片土地上,李善家族的墓誌銘不僅記錄榮耀與傳承,更彰顯其深厚文化底蘊。

江夏是根,江都是枝。李氏家族自楚地遷徙至吳壤,恰如唐代士族流動的縮影。他們帶走的是家學,留下的是鄉愁。而李邕一生雖遊歷中原,仕宦四方,甚至官至北海太守,世人皆稱“李北海”,但他始終在碑版之上署名“江夏李邕”。這不是簡單的地理標注,而是一種文化歸屬的堅守,是對祖先血脈的深情回望。

在這場跨越千年的溯源之旅中,我們看到的不只是李邕的一個籍貫之爭,更是一段士族精神的傳承史。江夏的山水滋養了他的靈性,揚州的文化豐潤了他的學識,而最終,他在筆墨之間找到了自己的歸處——那便是以家族之名,立於天地之間的尊嚴。

如今,桃花尖山色如畫,村口處一方“李邕故里”石刻靜臥於蒼苔之間,筆力遒勁,仿佛仍帶著盛唐的呼吸。風過林梢,桃花尖的石室依舊靜默幽深,壁上墨痕依稀,仿佛還留著當年燭火搖曳下的李邕身影。或許某一天,當晨光再次灑落洞口,人們仍會聽見那穿越時空的朗朗書聲,那是少年李邕在向世人宣告:我自江夏來!